碳捕获与封存(CCS)技术通过捕获二氧化碳并将其储存在地下深处,从而减少温室气体的排放,越来越多的人认为这有助于缓解全球变暖危机。在丹麦北海,海底下的白垩岩蕴藏着枯竭的石油和天然气储量,目前正在考虑用于储存二氧化碳,以利用化石燃料工业预先建立的基础设施。

然而,发表在《海洋与石油地质学》杂志上的一项新研究考虑了储存的二氧化碳与岩石中残留的石油和天然气(碳氢化合物)残留物相互作用所产生的潜在问题,这些残留物在白垩中可能高达30%,在砂岩中可能高达60%。

丹麦奥胡斯大学的Rasmus Stenshøj和美国能源与环境研究中心的同事们对北海Halfdan油田的白垩样品进行了一项实验,该白垩样品只有几厘米,可追溯到上白垩纪(6600万至1亿年前)。

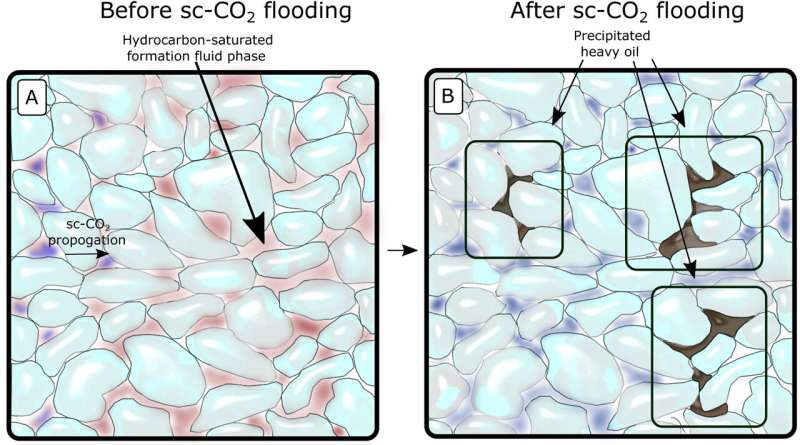

在向岩石注入超临界二氧化碳(在一定温度和压力以上兼具气体和液体的特性)之前,研究人员从海底重现了岩石的环境条件,时间长达9天。然后,他们使用了一系列化学和物理技术来分析超临界二氧化碳注入前后岩石样本中的碳氢化合物。

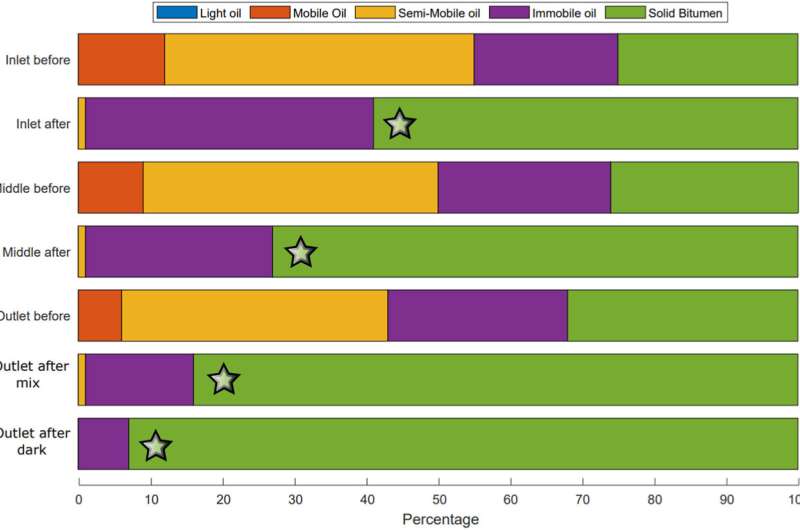

根据温度的不同,存在不同形式的碳氢化合物:0-100℃的轻质油,100-200℃的流动油,200-300℃的半流动油,300-375℃的不流动油和375-650℃的沥青。

初步结果显示,超临界二氧化碳导致较轻的碳氢化合物穿过岩石,而较重的形式,如沥青和富含沥青质的不动油,被留下了。这可能会阻碍二氧化碳通过岩石的动员,阻碍碳捕获和储存系统的效率。

即时通讯重要的是,研究人员发现,系统出口点的压力变化导致了更多的沥青和其他重碳氢化合物沉积,占总岩石体积的10.5%在实验之前,这一比例仅为4.17%。总的来说,在出口点之前,重烃沉积有明显的增加趋势,这被认为是由于超临界二氧化碳对碳氢化合物的吸收改变了其溶解度。Stenshøj和他的合作者将这种从入口到出口不断增加的沥青称为雪崩效应。

在注入前后,进口附近的不可移动碳氢化合物和沥青的百分比有些相似,研究人员认为这是超临界二氧化碳通过原油相动员的证据,以提取较轻的碳氢化合物并通过系统去除,留下较重的沥青。有人认为,这是由于二氧化碳对石油的直接推力,而不是劈裂力造成的。

注射前在显微镜下分析样品,发现岩石孔隙中含有水和油的混合物,但随着超临界二氧化碳对石油的动员,石油取代水分布在岩石孔隙中,甚至积聚在被称为有孔虫的古代生物化石的微观外壳中。这是由于油被毛细力吸引到以水为主的孔隙中,因此样品变得更加油饱和,从而导致颜色变为深棕色。

碳氢化合物对超临界二氧化碳的溶解度响应是一个复杂的过程,它可以受到温度、压力、碳氢化合物含量和粘土的变化的影响。显然,较重的碳氢化合物在出口点的积累会导致碳捕获和储存系统堵塞,从而影响其效率。随着对这些基于碳氢化合物含量的储存系统选址研究的加强,对全球变暖产生真正影响的可能性仍然是一个诱人的选择。

©2023 Science X Network

本文来自作者[一只向凝呀]投稿,不代表高八度资讯立场,如若转载,请注明出处:https://m.gaobadu.top/cskp/202505-2141.html

评论列表(4条)

我是高八度资讯的签约作者“一只向凝呀”!

希望本篇文章《丹麦碳捕获与封存项目遭遇沥青生成风险》能对你有所帮助!

本站[高八度资讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:...